티스토리 뷰

목차

간의(簡儀)는 혼천의를 간략하게 만든 천문기기로 각도기와 비슷한 구조를 가졌으며, 행성과 별의 위치, 시간, 고도, 방위 등을 정밀하게 측정할 수 있고 행성과 별의 위치, 시간의 측정, 고도와 방위를 측정하는 조선시대의 천체관측기이다.

간의의 기원

조선의 과학발명품 중심에는 장영실이 있다. 물론 알려진 바와 같이 장영실은 기술자에 불과하였지만 현재 세종시절의 역사를 논하면 다른 과학자들보다 장영실이 먼저 등장한다. 예전 장영실을 주제로 제작되었는데 거기 9화에 보면 장영실과 장희제는 세종의 명으로 명나라로 지금 표현으로 산업스파이로 가게 된다. 명나라의 강의를 보기 위해 사천대에 목숨을 걸고 올라가는데 왜 명의 황제는 강의가 있는 곳에 오르는 사람은 목숨을 앗아갔고 조선은 왜 그토록 강의에 집착을 했던 것일까. 강의는 일종의 천문대를 말한다 별자리를 관측하고 나아가 별자리에 기인한 시계를 만드는 데에도 이용되는 도구인 것이다. 강의는 중국의 원나라 곽수경이 그 당시 사용하고 있는 혼천의라는 천문 측정기구의 불편한 점을 개선하여 만든 것이다. 강의의 기원은 이슬람의 천문학 측정도구인 토르퀘툼이다. 당시 원나라 때는 이슬람 문화권과 활발한 교류가 이루어졌고 그 시기에 들여온 것으로 알려져 있다. 이 토르퀘툼을 기반으로 혼천의라는 천문학 측정기구를 만들었으나 몇 가지 결함이 있었고 이것을 수정하여 만든 것이 곽수경이 만든 간의 이다. 1432년 조선의 이천, 장영실 등이 혼천의를 만들었으며 1433년 혼천의를 간소화시킨 강의를 만들어 천문대 역할을 할 수 있도록 하였다.

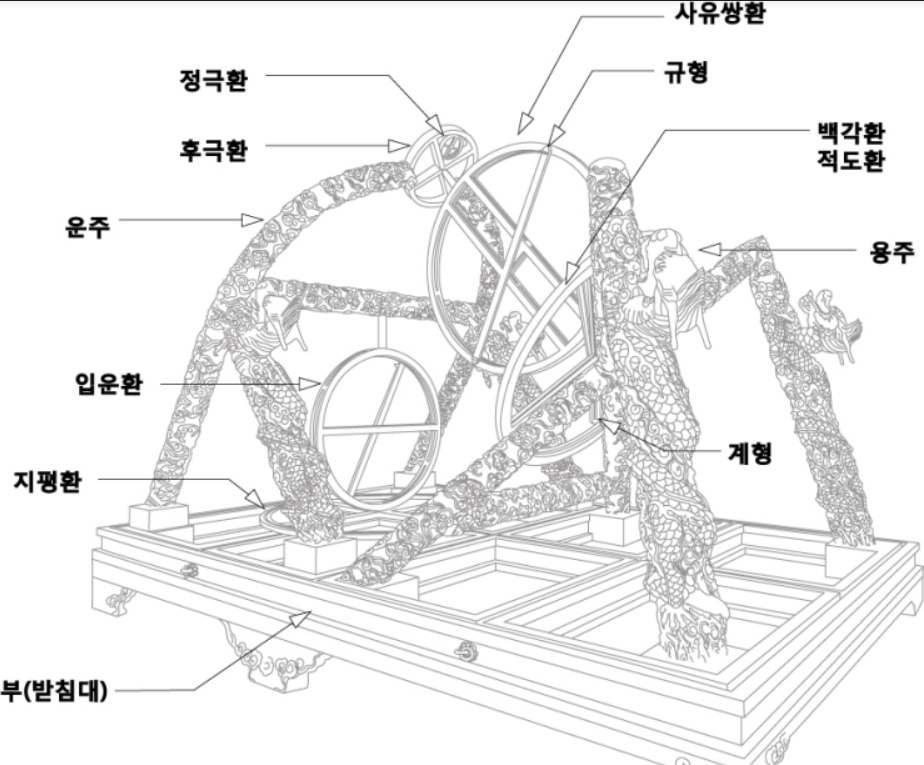

간의의 구조

강의는 적도 좌표계와 지평 좌표계 모두를 측정하도록 만들어졌다. 적도 좌표계 부분은 사유쌍환과 규형, 적도환, 백각환, 계형, 정극환과 후극환으로 구성되어 있으며 지방 좌표계 부분은 지평환과 입운환으로 구성되어 있다. 적도 및 지평 좌표를 측정하기 위해서 전체를 들여다보는 관으로 된 규형은 각각 사유환과 입원환에 부착되어 있다. 이들 좌표를 정확하게 측정하려면 먼저 이들 관측기구를 지평, 적도면, 북극, 천정 네 가지 기준점에 정렬시켜야 한다. 적도 좌표를 측정하기 위해서는 먼저 정확한 북극을 찾는 것이 중요하다. 정확한 북극을 맞추기 위한 장치가 정극환과 후극환이다. 후 극환 안의 정극환으로 극축을 조정하면서 사유환이 북극을 향하도록 한다. 사유환은 지구의 자전축을 중심으로 동에서 서로 회전하게 되어 있으며 규형은 남에서 북으로 회전하게 되어있다. 이들을 회전시켜 가면서 규형을 통해 관측하고자 하는 별을 찾아 사유환에 새겨진 눈금을 읽어 북극으로부터의 거리, 즉 거 극도( 천구의 북극으로부터 측정한 별까지의 각도를 의미한다) 를 측정할 수가 있다.

대간의 소간의

대간의는 시험 삼아 나무로 된 목간의를 우선 제작하였다. 목간으로 한양의 북극출지( 지면에서 북극성을 바라본 각도로 오늘날의 위도와 비슷한 개념)를 38도 강, 즉 38도 1/4로 측정하였다. 그리고 이것이 『원사(元史)』에 있는 값과 부합하여 구리로 강의를 만들었다. 이것이 대칸의 다. 성인의 키보다 조금 컸다고 전해진다. 또 대간의대(大簡儀臺)도 건립하였다. 건립 과정에서 정초, 정인지는 옛 제도들을 고찰하는 일을 담당했고, 이천과 장영실은 공역 감독을 맡았다. 더불어 관측기기들을 설치할 천문대, 즉 간의대를 만들고 혼천의(渾天儀), 혼상(渾象), 규표(圭表) 등을 설치하였다. 소간의는 강의를 더욱 간단하게 만든 것이다. 1434년(세종 16)에 세종은 이천·정초정인지 등에게 작은 모양의 강의를 만들도록 하였고, 1437년(세종 19)에 완성하였다. 혼천의에서 지평좌표와 적도좌표를 기준으로 한 측정 장치만을 떼어낸 것이 간의 이고, 그중 적도좌표 측정 장치만으로 이루어진 것이 소간의 이다. 궁궐에서는 세종대에 2대를 만들어 경복궁과 서운관에 설치했고, 이후 성종대에 1대가 더 만들어졌다. 그 외에도 여러 곳에서 만들어서 사용한 것으로 보인다. 적도환, 백각환, 사유환으로 이루어져 있다. 높이는 약 70~100cm, 받침은 40X66cm, 각 환의 크기는 40cm였다. 하지만 지금 현재 곽수경이 제작한 강의는 존재하지 않으며 조선시대 장영실이 만든 간의도 부품조차 남아있지 않다 지금 우리가 볼 수 있는 것은 복원된 것들이라 아쉬움이 남습니다.